Hace

muchos años en la sierras del Uruguay moraban los pumas. Cuando nuestra tierra,

habitada por los indígenas, era libre, virgen y salvaje. Después vinieron los

colonizadores. Impusieron sus leyes, sus costumbres y religiones. Y un día, ciertos descendientes se repartieron la

tierra, exterminaron a los indígenas y acabaron con los pumas.

Por aquel entonces en la ladera

del Arequita que mira hacia el este, en los pagos de Minas, vivía el indio Abel

Cabrera. Tenía allí, cobijado junto a un ombú, un ranchito de paja y adobe, un

pozo con brocal de piedra y por compañía,

un caballo pampa y un montón de

perros. Una vez al año, tal vez dos, se aliaba con alguna comparsa y se iba de

esquila o a participar en alguna yerra. Poca cosa le bastaba para tirar el año

entero.

Gran caminador, conocía cada

piedra por donde sus antepasados caminaron libres. Sólo a primera luz o a la caída

de la tarde armaba tabaco y mateaba bajo el ombú, ensimismado en vaya a saber

qué pensamientos. Nunca se supo de donde había venido. Cuando lo conocieron en

el lugar, ya estaba aquerenciado en su campito.

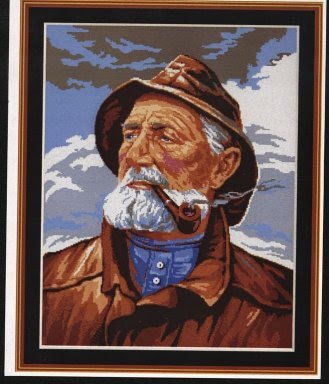

Era un mozo callado, de piel cetrina y ojos de mirar profundo; de pelo

largo y cuerpo elástico y vertical como una tacuara. Cuentan que de tanto vivir

solo en aquellas serranías, sin tener humano con quién hablar, se había hecho

amigo de una yara que vivía entre los peñascos de las sierras. Cada tanto la

víbora se llegaba hasta el rancho y conversaban. Ella era la que siempre traía

los chismes de todo lo que acontecía en

los alrededores. Después de todo, ya se sabe que las víboras son muy de llevar

y traer.

Una tarde, hacía mucho que no se veían pumas por los cerros, mientras el indio Abel amargueaba, la yarará

enroscada a sus pies le comentó que había visto a la mujer- puma por las costas

del Penitente. El indio mientras daba vuelta

el amargo le dijo: —una hembra de puma, será. La yara se molestó por la corrección del

hombre y desenroscándose le contestó, mientras se retiraba ofendida: —si digo

la mujer-puma, es porque es una mujer

puma. Y se fue contoneando su cuerpo grisáceo entre el yuyal. El muchacho quedó pensando que la yara era muy ignorante.

Aquel año los fríos del invierno pasaron y la primavera, recién nacida, lucía

radiante. Abel había salido temprano a recorrer las sierras, cuando divisó el

salto del Penitente y hacia allá enderezó su caballo.

De lejos le pareció ver a una muchacha que se bañaba bajo las aguas que

caían entre las piedras, aunque al

acercarse sólo vio a un puma que desaparecía entre los arbustos. Quedó

intrigado, en parte por lo que le pareció ver, y en parte, por comprobar con

alegría, que aún quedaba algún puma por

el lugar.

Desde la tarde en que la yarará se había ido ofendida del rancho, el

indio no la había vuelto a ver, de modo que salió en su busca. La encontró

tendida al sol sobre las piedras del cerro. La yara lo vio venir y no se

inmutó. El muchacho se bajó del caballo, se puso a armar un cigarro y se sentó

a su lado.

—Vi un puma —le dijo.

—Mirá, ¿y es linda? —le

contestó la yara.

—Vi un puma

—le repitió él.

—Es una mujer —le

insistió ella.

—¡Sos ignorante! Es

una hembra de puma, te digo.

La yara, molesta, no contestó y quedaron un

rato en silencio. De pronto irguiendo la cabeza le dijo al hombre: —En las

estancias ya hace días que han visto merodear un puma, se armaron de rifles y

antes del amanecer sale la peonada para

ver si lo pueden cazar.

—¿Y qué mal les hace un puma?

—Por ahora es uno. Ellos

dicen que si anda uno, la pareja debe andar cerca y pronto se van a llenar los

cerros de cachorros.

—¡Ojalá!

—Eso decís vos porque

no tenés hacienda, ¡a ellos no les hace ninguna gracia que ande un puma de

visita por los potreros!

Una noche, mientras meditaba tirado en el catre, el indio Abel

oyó el eco de tiros de rifle. Después, un gran silencio se perdió en la lejanía.

Antes del amanecer lo despertaron los ladridos y gruñidos de los perros. Salió

afuera —recién venía clareando—, los

perros en círculo, junto al pozo,

ladraban y gruñían avanzando y reculando expectantes.

El indio se acercó. En el suelo,

cercada por los perros, yacía una joven

desnuda, herida en un hombro. Abel la tomó en sus brazos la envolvió en una

manta y la recostó en el catre. Una bala le había atravesado el hombro. Con

emplastos y yuyos limpió y curó la herida y, dándole un brebaje que él mismo

preparó, logró dominar la fiebre que poco a poco comenzó a ceder.

Al día siguiente fue al pueblo a

comprar ropa de mujer. Entonces llegó la yarará. Vio a la muchacha dormida y se enroscó en la puerta a

esperar al indio. Cuando Abel regresó le quitó el apero al caballo y se sentó a

conversar con la yara que le dijo:

—La mujer-puma es la que duerme en tu catre.

—¡No seas majadera! Ella llegó anoche herida

en un hombro y ardiendo en fiebre. Yo la curé y ahí está.

—Ayer los peones de

la estancia “La baguala”, hirieron en una paleta al puma que anda en las

sierras —le contestó la víbora— y, sin esperar respuesta, desenroscándose, se

fue ondeando su cuerpo a campo traviesa.

El indio Abel amó a aquella

muchacha, desde el mismo momento en que herida la tomó en sus brazos y la entró

en su rancho. Y la joven, que no había conocido hombre, se entregó sin reservas

con la mansedumbre de la hembra que se siente amada y protegida. Lo amó como

hombre y lo adoró como a un dios. Tres lunas duró el romance del indio con la extraña muchacha. Una mañana

al despertarse se encontró solo. La ropa estaba junto al catre y ella había

desaparecido. Días y noches la buscó, sin descanso, en todas direcciones, hasta

que encontró a la yara que dormitaba junto a una cachimba.

—No la

busques más —le dijo—, un día volverá

sola para volver a irse. Y así será siempre. Abel no entendió a la víbora y no

quiso preguntar. Se quedó en su rancho a esperar a la que era su mujer. Y se

cansó de esperar. Un atardecer cuando el sol declinaba y volvía del valle, de

andar sin rumbo, vio reflejarse a contra luz sobre el Arequita la figura de un

puma y su cachorro. Permanecieron un momento para que el indio los viera y

luego desaparecieron entre los arbustos del cerro.

No volvió a saber de ellos hasta que una noche lo despertó el calor de

la mujer que había vuelto. Se amaron sin preguntas, como la primera vez.

Un día ella volvió a partir y él no salió a buscarla. Herido de amor esperó día

y noche hasta ver, al fin, la silueta del puma con su nueva cría, recortada en

lo alto del Arequita. Pasaron los años y fue siempre así. Amor desgarrado fue

el amor del indio por aquella mujer que siempre le fue fiel, pero que nunca

logró retener. Hasta que un día, ya anciano, enfermó. Salió, entonces, la

yarará a recorrer las sierras en busca de su compañera. La encontró a orillas del

Penitente, reinando entre una numerosa manada de pumas. Volvió la mujer a

cuidar a su hombre y con él se quedó

hasta que, amándola todavía, se fue el indio una noche sin luna a reunirse con

sus antecesores, más allá de las praderas orientales.

El rancho abandonado se

convirtió en tapera. De aquel indio Abel Cabrera sólo quedaron las mentas, pero aún repiten

los memoriosos que un invierno, al pasar unos troperos por aquellas ruinas,

encontraron muerta junto al brocal del pozo, a una vieja hembra de puma.

Desde entonces por las sierras: desde el

Arequita hacia el sur por el Pan de

Azúcar, y para el norte por Cerro Chato, volvieron a morar los pumas. Sin

embargo, esos hermosos felinos, no son visibles a los ojos de los hombres. Sólo

los indígenas, si aún quedan, las yaras y alguna culebra vieja, tienen el

privilegio de ver a los pumas dueños y señores, otear el aire de la serranía,

desde las legendarias sierras del Uruguay.

Ada Vega, 1999 -

GARÚA - http://adavega1936.blogspot.com/